ПЕРЕКРЕСТОК: ПУТЕШЕСТВИЕ СРЕДИ АРМЯН

Содержание | От

автора | Вступление

1. Ближний Восток | 2. Восточная Европа

| 3. Армения

Список литературы

II

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Если изначально вы признаете

научным открытием только то,

что совпадает с вашей точкой

зрения, тогда не трудно

выступать в роли пророка.

Карл Маркс,

«Кельнская газета»

9

«Плыть необходимо, жить нет

необходимости»,— убеждал

Помпей своих моряков.

В ожидании автобуса, который доставит меня к болгарской границе, я пошел осмотреть мечеть Селимие в Эдирне, ту единственную из трехсот пятидесяти, которую Синан назвал своим личным шедевром. Я уселся у противоположной стены и оттуда наблюдал, как молодые семейные пары и женщины стайками проходят бесшумно по коврам. Высоко над их головами, словно раскрывшийся парашют, парил свод совершенной красоты. Рассеянный свет невидимо для глаза проникал через девятьсот девяносто девять окошек, и создавалось любопытное впечатление, будто кто-то внимательно наблюдает за вами.

Мужчина в черной кожаной куртке отделился от толпы и уселся рядом. Тыльную сторону его ладони обвивали молитвенные четки.

— Немец? — спросил он.

— Британец..

— Турист?

— Да...

«Нет! Я вот-вот покину эту страну,— подумал я,— как можно упускать шанс, а вдруг...»

— Нет.

— Что-нибудь изучаете?

— Да. Армян...— Я испытующе смотрел на него — нет, ничто не дрогнуло в его лице.

— Армяне, значит,— задумчиво проговорил он.— Древний народ.

— Я изучал их современную историю, период Первой мировой, несчастья...

Ничего...

— Я изучал историю в колледже,— сказал он уклончиво.

— А теперь?

— Теперь я офицер полиции.

Я испытал глубокое разочарование. Этот полицейский развеял остатки моего предубеждения. Видимо, именно эта встреча вызвала довольно резкую запись, которую я обнаружил в своем блокноте: «Жду не дождусь, когда прибуду в Болгарию. Дело не столько в желании узнать новую страну, сколько в возможности покинуть эту и вздохнуть с облегчением. Турки даже лишены коммунистического прошлого. Эта страна не коммунистическая, ничего западного в ней тоже нет, и на самом деле даже не исламская, а просто безликая смесь жестокости и обыденности».

Когда я, перейдя границу, зашагал по широкому шоссе, мне стало легче. Болгария разлеглась передо мной с большим достоинством в античном стиле: неторопливая, сонная и потому такая привычная. Не сворачивая с шоссе, я миновал скособоченные свинарники и крытые красной черепицей строения какой-то крохотной фермы. Во дворах было грязно и безлюдно. Я прошел аллеей грустных, обнаженных тополей, которые в свою очередь сменили подстриженные ивовые деревья с торчавшими в серое небо обрубками ветвей. Прищурившись, я следил за полетом аиста, который держал путь на север и нес в своем длинном клюве весну Балканам. На окраине маленькой деревушки коротышка болгарин предложил довезти меня до вокзала в городе Сливен. Всю дорогу он хранил молчание, но ни на секунду не переставал улыбаться, эта улыбка приклеилась к его лицу, словно сардоническая маска.

Сидя в привокзальном ресторане с замусоленными белыми скатертями, с двумя мясными тефтелями, плавающими в моей тарелке, я почувствовал, что вернулся в Европу: пусть измученная, разоренная, но все равно Европа. Я заказал две бутылки пива и выпил за то, что какой-никакой, а определенный порог я преодолел.

В конце шестого столетия византийский император Маврикий в отчаянии написал своему персидскому собрату Хосрову II. В послании говорилось, что у них обоих нет возможности в полной мере и с пользой управлять своими империями, пока между ними проживают армяне. Он предложил разделаться с этим «нечестным и мятежным народом»: «Я соберу своих и выселю всех до единого во Фракию. Ты поступишь так же со своими, и мы оттесним их на восток. Если они потом вымрут, так ведь вымрут враги наши. А если они поубивают кого, так ведь они врагов наших поубивают. И мы заживем в мире. До тех пор, пока хоть один из них останется жить, не будет у нас покоя». Предвосхищая турецкий способ решения проблемы, примененный тринадцать веков спустя, Маврикий выселил десятки тысяч армян из горных селений и погнал их на запад, к Балканскому полуострову. Проходили века, к этим изгнанникам присоединялись другие: изгнанники из Византийской империи, участники вооруженных восстаний и еретики.

В годы существования Османской империи армян высылали преимущественно на Балканы, где население городов и так было изрядно приправлено армянскими авантюристами разного толка, странниками, торговым людом, и, наконец, туда попади пережившие ужас 1915 года. Но Маврикий ошибался, предположив, что изгнание усмирит армян. Гиббон писал о них так: «Мужество этих «собак», всегда жадных до войны, всегда жаждущих человеческой крови, отмечали с изумлением малодушные греки».

Даже после прибытия во Фракию армяне доставляли властям много неприятностей: они способствовали внедрению на Балканах своих ересей, учили македонцев изготовлять бомбы, а в последние годы оказались первыми среди тех, кто выступил против коммунистов. С давних пор Пловдив — изначально Филиппополь — стал центром армянской общины на Балканах. Анна Комнина, летописец Византийской империи, питала отвращение к армянам и к безбожным путям их веры. Она называла их «мерзким потоком», превратившим Пловдив в место, где сливаются воедино, «образно говоря, все нечистоты». В ее времена, в двенадцатом веке, город преимущественно был населен армянами и богомилами, особой разницы между которыми она по известным лишь ей причинам не видела.

Пустынно на вокзале в Пловдиве,— минул первый посткоммунистический год, казалось, интерес свелся только к одному: как согреться. Люди сидят на корточках в подземном переходе, кучки людей жмутся друг к другу в билетной кассе. Исхудалые, безразличные ко всему... Первый же встречный, с которым я пообщался,— им оказался человек, промышляющий обменом валюты,— развеял мои иллюзии. А я еще подумал, что оказываю ему помощь.

— Сколько левов за доллар? — спросил я.

— Пятнадцать.

— Хорошо. Здесь двадцать долларов. Значит, триста левов.

— Двадцать долларов? — Он в изумлении уставился на меня.— Двадцать?! — Он достал из кармана пригоршню банкнот. Это были долларовые сотенные купюры.— Знаете, сколько у меня здесь?

— Понятия не имею.

— Двенадцать тысяч долларов! А вы хотите обменять двадцать.

Со вторым встречным — им оказался студент — мне повезло больше.

— Армяне? У меня приятельница армянка. Только что вышла замуж. Я позвоню ей.

Пухленькая веселая девушка пришла на встречу вместе со своим новоиспеченным мужем. Я сказал, что хотел бы остановиться в отеле, но они и слушать ничего не хотели — я, дескать, у них первый гость — и соорудили мне постель в гостиной, приготовили обед из супа и кислой капусты, позвонили армянскому священнику. Но тот оказался занят. Зато тетя, которая преподавала английскую литературу, сказала, что «была бы рада познакомиться с англичанином».

Это был спокойный вечер. Сорок пять лет коммунизма заморозили Пловдив и его представление о внешнем мире на уровне тюлевых занавесок и чаепития в полдень. Учительница английского говорила на архаично литературном английском, обожала Джорджа Эллиота и интересовалась, как поживает королева. К тому же коммунизму удалось оболгарить местных армян. В 1974 году армянская школа в Пловдиве была закрыта, и теперь для всех, за исключением армян старшего поколения, болгарский язык стал основным. И многие молодые армяне, с сожалением сказала учительница, вступают теперь в смешанные браки.

Но печальнее всего было отсутствие у них какой-либо информации о существовании другой части диаспоры. Я привык к изысканно-вежливой фамильярности, с какой армяне на Ближнем Востоке говорили об общинах в Лондоне, Париже или Лос-Анджелесе, словно речь шла об отдаленных селениях. Здесь же, когда я рассказывал о монастыре Святого Иакова в Иерусалиме, мои собеседники испытующе смотрели на меня и недоверчиво качали головой, слушая о том, что армяне занимают целый квартал в Святом Городе и имеют больше прав на Святые Места, где родился и был похоронен Христос, где он молился, страдал и умирал, чем все западные церкви вместе взятые.

— А мы и не знали. Никто нам об этом никогда не рассказывал.

Я почувствовал себя человеком, сообщающим о наследстве некой давно пропавшей тетушки.

Мое первое утро в Болгарии было почти теплым. Мороз неожиданно быстро убрался, а на солнышке припекало по-весеннему. Я отправился с визитом к Акопу Варданяну, которого мои хозяева обрисовали мне как «нашего главного армянского знатока».

Имея от силы пять футов роста, Акоп оказался человеком кипучего энтузиазма. У него был живой взгляд, и говорил он не переставая. Ему было известно абсолютно все об армянах, проживающих на Балканах; за каждый мой вопрос он хватался по-кошачьи, с лету, рассматривая его со всех сторон, словно играл с клубком шерсти, распутывая его с помощью еще более запутанных фактов. Вот через таких, как он, по моим наблюдениям, знакомые черты армянской диаспоры проникали в Центральную Европу.

Акоп жил в одном из ветхих деревянных домов, что стоят, покосившись, по обочинам булыжных мостовых в старой части города. Его предки бежали из Турции в период кровавых репрессий. Из них в живых оставалась его девяностолетняя мать, которая сидела во дворе и раскачивалась взад-вперед, устремив глаза в небо.

Мы обедали в верхней комнате. Его жена сновала вверх-вниз по скрипучей деревянной лестнице то с водкой, то с кастрюлями супа, то с тарелками грибов.

— Моя первая любовь,— засмеялся Акоп, и его жена застенчиво отвернулась.

Но он имел в виду не жену.

— Грибы! — воскликнул он.— Весной я собираю их в Родопах.

— Они не очень похожи на грибы.

— Это очень редкие грибы.

— Вы уверены? Акоп подмигнул:

— Десять лет кормлю ими жену. Она еще ни разу не отравилась.

Пришлось мне попробовать один, запив его тут же большим глотком водки. Я спросил Акопа, кто, по его мнению, был основателем монастыря Бачково. Я следил по книжным и журнальным публикациям за многословной полемикой о происхождении Бачково, но так ничего и не понял. Из всего прочитанного меня больше всего поразило, как много националистов в Восточной Европе рядится в тогу учености. История для них — это как бы продолжение их территории, которую необходимо завоевывать и защищать при помощи фактов. Кто сделал, что и когда, для них значения не имеет до тех пор, пока не выяснится, болгарин или серб, венгр или румын, грек или армянин сделал это первым. Этим страдают и болгары, которым в наследство от прошлого достался монастырь Бачково. В конце концов, он находится на территории Болгарии. Случайно в этом оказались замешаны греки — оригинальный текст монастырского устава, подписанный основателем Григорием Парюкани, хранится в одной библиотеке на греческом острове Хиос. И у них и у грузин, казалось бы, могли быть основательные претензии, поскольку текст устава сохранился только на греческом и грузинском.

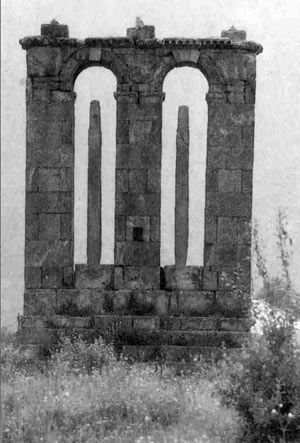

Празднование Пасхи в монастыре Бачково. Болгария

Но, объяснил Акоп, по уставу в монастыре не должно было быть греческих монахов (их считали слишком лицемерными и вздорными, чтобы допускать в приличный монастырский орден). А начинается устав со слов: «Я, Григорий Парюкани, пришел из страны Иберия, относящейся к восточным провинциям Византийской империи...»

Пожалуй, совершенно очевидно, он был грузином.

— Ничего подобного,— сказал Акоп,— Григорий был армянином.

Изначально устав был написан на трех языках — греческом, грузинском и армянском; в значительной степени это подтверждается сохранившимися текстами. А в греческом тексте есть два упоминания, которые сами по себе убедительны: Григорий собственноручно начертал свое имя армянскими буквами.

— Но если вы обратитесь с тем же вопросом к грузинам,— тут Акоп пожал плечами,— то они, вероятней всего, расскажут вам эту историю по-другому.

У меня оставался еще один вопрос, правда, он звучал непочтительно.

— Скажите, неужели так важно, был он армянином или нет?

— Важно, потому что многие отрицают причастность армян к этому монастырю. А это часть нашей истории. Вам не кажется, что мы и так уже достаточно утратили?

10

Где же Церковь твоя, о мирской человек?

Тертуллиан, некогда монтанист

Я намеревался прибыть в Бачково до наступления темноты, но рассказы Акопа о средневековых интригах задержали меня. Когда я добрался до Асеновграда, последний автобус к монастырю уже отошел. Несколько часов я поднимался по глубокому каменистому ущелью. Река, словно живое существо, вздыхала у самых скал. Звуки походили на отдаленный шум моторов, но никаких машин не было. Начался дождь, и я укрылся на заброшенной бензоколонке. Темнота сгущалась, словно выползая из теней, и вскоре от сияния дня осталась лишь узкая серебристая полоска в западной части небосвода.

Дождь стих, и я снова отправился в путь.

Была Великая суббота. Впервые за пятьдесят лет коммунисты — теперь называющие себя социал-демократами и пришедшие к власти в результате демократических выборов — объявили Пасху праздником. И один из главных болгарских монастырей, Бачково, был призван приподнять покров забвения и робости с запретного до недавних пор праздника Пасхи и отметить его надлежащим образом.

Ущелье сомкнулось вокруг меня. Оно походило на длинный туннель, и когда я наконец вышел из него, небо прояснилось и пелена дождя уже не была плотной. Слабый отблеск сероватого света лежал на скалах, и дорога прихотливо вилась меж ними. Был поздний час, когда Бачково вырос передо мною, мерцая оранжевыми огнями сквозь моросивший дождь.

По камням монастырского двора бродила толпа. Дети сжимали в руках крашеные яйца, и вид у них был скованный и смущенный. В полночь что-то должно было произойти: никто из тех, к кому я обращался с вопросом, не мог с уверенностью ответить, что именно, но все были исполнены готовности не пропустить этого.

В ресторане разворачивалось ритуальное действо, не уничтоженное коммунистами. Окна сильно запотели, и в воздухе, казалось, колыхались клубы табачного дыма и взрывы смеха. Посреди комнаты, словно дуб-исполин, возвышался огромный бородатый человек, громоподобным голосом исполнявший родопскую народную песню. Ансамбль из четырех человек пытался подстроиться под него. Три девушки спотыкались и подпрыгивали, танцуя. По комнате бродили болгары самого разного вида. Влюбленные парочки сидели, глядя на певца, держась за руки, с глазами, затуманенными чувством, а сгорбленные годами бабушки находились рядом с мятежной юностью; очень пьяная компания в полном составе заснула вокруг стола, за исключением человека, похожего на цыгана, шарившего под юбкой дремавшей женщины. Полицейский стоял у бара рядом со мной и спрашивал, знаю ли я американскую девушку, изображенную на картинке, висевшей на стене. На девушке не было ничего, кроме кроссовок с символикой американского флага, и при этом она похотливо облизывала ствол револьвера. Элка Константинова, лидер оппозиции и представитель крайне правых в Софии, стоя попивала кофе рядом со странной женщиной в высоких кроссовках, сетчатых чулках и юбке величиной с салфетку. Министр труда Эмилия Масларова вошла и с минуту постояла у двери, но вскоре вышла. Я лениво размышлял, как должен был отнестись к подобному сборищу монастырский кодекс.

С приближением полуночи все, кто еще был в состоянии передвигаться, устремились к монастырю. Монастырский двор и оба яруса под сводами оказались битком набиты народом. Внутри крохотной часовни, щуря глаза на свет, появился пожилой священник. Его мгновенно окружила толпа, и каждый старался дотянуться до его свечи, чтобы зажечь свою собственную. Его свите пришлось прокладывать ему дорогу. Выйдя наружу, ровно в полночь священнослужитель произнес короткую, не слишком уверенную речь, и все повернулись друг к другу, ударяя своим крашеным яйцом по пасхальному яичку соседа. Затем они некоторое время потолкались поблизости, размышляя, все ли закончилось, и стараясь согреться. Через час все, кроме нескольких пьяных, разошлись, оставив на камнях двора яичную скорлупу и свечные огарки.

Ночной холод пронизывал насквозь. Я нашел кровать и несколько одеял в одной из келий, но ветер с гор продувал сквозь расшатанные оконные рамы, и я так и не смог заснуть.

Едва дождавшись рассвета, я сошел вниз и расположился в церкви, обогретой горящими свечами и дыханием людей, присутствовавших на богослужении.

Все пасхальное утро нескончаемый поток людей струился в храм, чтобы совершить ритуальные подношения иконам. Чудотворная икона Божьей матери, которую долгие века турецкого ига прятали в лесу, получила львиную долю: пасхальные яйца, желтые нарциссы, дикие гиацинты, большой круглый пирог, ботинок, пару очков и рубашку в целлофановом пакете. Двое монахов постоянно уносили дары, чтобы освободить место для новых. По соседству на галерее заснул старик, до того попеременно то пыхтевший, то припадавший к горлышку бутылки со сливовицей. Снаружи блеяла на привязи овца, предназначенная для заклания.

Когда я уходил, монахи и священник торжественно проследовали в трапезную. Группа молодежи собралась поглазеть на эти странные фигуры в длинных одеяниях, с бородами, закрученными вокруг шеи. Они подошли поближе, но не слишком близко, и, когда некоторые из них достали фотоаппараты, мне почудилось, что я присутствую при экзотическом сафари. Эта первая Пасха посткоммунистического периода показала, как далеки друг от друга и в равной степени далеки от Бога церковь и народ.

Я собрал вещи, опустил пожертвование в ящик и сошел на мощеную дорогу, как раз когда грязно-серый фургон с надписью «Телевидение» неровными рывками прокладывал себе путь сквозь толпу. Я истосковался по тишине леса и отыскал дорогу, ведущую наверх, в Родопы. Я шел уже довольно долго, но не встретил ни единой души. Я отправился в долину вдоль ручья, пересек водораздел и пробрался сквозь густую чащу. Склоны были испещрены похожими на яичный желток цветами, и ноги мои погрузились в подстилку из гниющей листвы. Прямо над моей головой переплетались ветви низкорослого дуба, похожие на змей, и моему взору было доступно лишь голубое небо над ними,— и снова леса, снова россыпи известняка, снова холмы.

Ни одно из бедствий, пронесшихся над Балканами, не наложило отпечатка на этот пейзаж: ни кровавая гражданская война, ни проклятая оккупация, ни одно из цементных сооружений позднейшей эпохи: дома отдыха, площадки для пикников, статуи — именно такой подход к природе, как я знал, был характерен для аппаратчиков. Природа здесь осталась чистой, нетронутой. Но не всегда в этих местах все дышало такой безмятежностью. Когда Анна Комнина писала о средневековом Бачково, она обмолвилась несколькими словами об окружающих деревнях. Население этих деревень, писала она, было беспокойным, суетливым, находилось в беспрестанном движении, что вряд ли характерно для крестьян. Кто были эти люди?

Историки предположили, что район Бачково был выбран для выселения группы местных еретиков; центр ортодоксальной веры должен был противостоять их еретическим убеждениям. Население деревень, должно быть, состояло из павликиан — секты, изгнанной из Армении на Балканы примерно в девятом столетии. Это могло бы объяснить характеристику, данную Анной Комниной: беспокойные, набожные изгнанники, не привязанные ни к чему, кроме земли, которую они потеряли. Но теперь не осталось никого из них. К девятнадцатому столетию павликиане и армяне полностью ассимилировались.

Вскоре после полудня я наткнулся на человека с козой. Его немелодичное посвистывание донеслось до меня сквозь деревья, разделявшие нас, задолго до того, как я увидел его. Он стоял перед своим простым домом, и его коза мочилась на голую землю. Увидев меня, он заговорил негромко, без всякого удивления, точно продолжая беседу, прерванную раньше. Но я не мог понять ни слова.

— Нема болгарски,— сказал я.

— Тюркски?

— Тюркски йок.

— Русский?

— Нет.

Мы зашли в тупик. Я по-русски выразил свое восхищение его козой, и он улыбнулся. Затем мы стояли молча, глядя, как она обнюхивает листья в поисках съедобных.

— Арменски,— объявил он.

— Армянский? Вы говорите по-армянски?

— Я армянин.

Но прежде, чем я успел спросить его, как он попал сюда, или найти хотя бы призрачную связь с павликианами, его непринужденность испарилась. Он указал на лес. Сквозь деревья приближалась человеческая фигура.

— Ой! Вам нужно уходить.

— Кто это?

— Жена, уходите скорее!

Он бросился в дом, вернулся с метлой в руке и в то время, как я удалялся, принялся лихорадочно мести двор.

Я двинулся в сторону холмов, и вскоре безмолвие леса укрыло от меня эту странную фигуру. Я не завидовал этому человеку и утешал себя тем, что, будь он истинный павликианин, он бы вообще не женился. Секта просуществовала так долго исключительно благодаря чуду — или, скорее, лицемерию.

Из всех явлений, которые проникли в Европу с востока через армян, ни одно не имело такого воздействия, как павликианская ересь. Отторгнутые Арменией, в девятом веке павликиане были сосланы на Балканы. Здесь они продолжали упорно придерживаться своих верований, отклонявшихся от официальной церковной доктрины, что вызывало постоянное раздражение византийских властей. В 1130 году, в эпоху первых готических соборов, христианские ереси впервые всерьез появились в Европе. Они быстро распространялись, отвращая людей от церкви и церковь от людей. В Риме созывались синоды по вопросам, беспокоившим церковь, слухи о ереси распространялись на рынках и в монастырях. Женщин, которые отказывались вступать в связь со священниками, клеймили как еретичек и пытали. Папские власти прибегали к очистительной грозе святой инквизиции и финансировали ряд крестовых походов, чтобы смести с лица земли еретиков, называвших себя катарами, то есть чистыми.

В отличие от ранних крестовых походов, эти, начавшиеся в 1208 году, были направлены не в какую-то отдаленную пыльную землю, но в южную часть Франции. Во время одной такой «чистки» пятнадцать тысяч еретиков были убиты, бесчисленное множество ослеплено, покалечено, использовано в качестве мишеней для лучников. Впервые Европу раздирала идея. Этой идеей стал дуализм манихейцев, истоки которого прослеживаются от Франции до Балкан, а оттуда в Армению, на родину множества древних корней. В Европе успех дуализма объяснялся двумя убедительными причинами: неизбежной коррупцией любой официальной церкви и могуществом демонов, чья злая воля преследовала всех средневековых крестьян. Именно дуализм давал ответ на вопрос, волновавший теологов и философов от Иова до Канта: если Господь всемогущ и добр, как объяснить существование Зла?

Дуализм делит мир на два элемента: дух и материю. Дух принадлежит Богу, и он добр, материя подчинена дьяволу и является воплощением Зла. Поэтому все, что ассоциируется с видимым миром, есть Зло. Проблема появилась, когда Сатана и его мятежные ангелы были изгнаны с небес. В отместку они сотворили материальный мир, горы и океаны, животных и деревья. Но когда очередь дошла до человека, Сатана обнаружил, что не способен вдохнуть в него жизнь. Поэтому с Богом было заключено соглашение о разделе этого сокровища: Бог сотворил душу, а Сатана — тело. Поскольку человек сочетает в себе оба элемента, его земная жизнь — это сплошная пытка. Плотские желания приходят в постоянное противоречие с мудростью души. Человек представляет собою Божественный дух, заточенный в грешном теле, и земной долг каждого — сделать все, чтобы положить конец этому дьявольскому заговору. С одной стороны, это порождало неистовую набожность в сочетании с иконоборчеством, с другой стороны, официальная церковь считала, что дуалисты зашли слишком далеко. Среди них были люди, отрицавшие не только иконы, но и культ Пресвятой Девы. Они отказывались поклоняться кресту как символу земных страданий Христа. И сама Церковь, и принадлежавшие ей здания, и ее служители рассматривались ими как воплощение коррупции и разврата и как земная организация, потакающая прихотям дьявола.

С точки зрения большинства дуалистов, еда и питье были неизбежным злом, а брак и рождение потомства рассматривались как величайший грех: появление детей отсрочивало наступление царства Божия на земле, создавая новые тела, новые тюрьмы для духа. Напротив, половая жизнь, не ведущая к появлению потомства, была разрешена, и половым излишествам потакали. Половые оргии были обычным делом. Многие дуалисты считали, что человеческое тело ниже пупка является изначально грешным и потому не важно, что делает с ним его владелец. Французы называли всех еретиков, в том числе и болгарских богомилов, Bougre, а так как существовало подозрение, что дуалисты способствовали распространению содомского греха, от этого корня произошел глагол bougrire и английское to bugger.

Признание существования духа и материи и постоянного конфликта между ними является общим для самых различных религиозных традиций: буддизма, гностицизма, зороастризма, манихейства. В годы раннего христианства это сознание проникло в десятки странных сект, каждая из которых имела собственные ритуалы в противовес официальным, но всех их объединял выраженный дуалистский подход. Наибольшим рвением отличались монтанисты, сманивавшие жен у мужей, которые приобрели также известность своими пророческими снами, ненавистью к собственному дыханию, поеданием редиски и активным поощрением своих преследователей. Когда император Юстиниан явился, чтобы покорить их, они прибегли к самосожжению.

Борбориты, или «нечистые» (от греческого корня со значением «грязь»), рассматривали любые проявления гигиены как ненужную прихоть: они использовали для своей литургии семенную жидкость и менструальную кровь. Карпократы считали, что не достигнут спасения, если не пройдут через все виды греха. Существовали также гельвидиане и патерниане, славившиеся своей распущенностью. Адамиты молились нагими, считая, что все еще находятся в Эдеме, а мессалиане требовали, чтобы новообращенные стояли на молебне до тех пор, пока злые духи не вылетят у них изо рта, затем они постились три года, после чего, очистившись от скверны, они могли снова предаваться любым видам плотского греха.

Что на самом деле происходило в этих сектах, понять не просто: во многих из них письменные отчеты тоже считались грехом, и те источники, которые дошли до нас, большей частью составлялись теми, кто их преследовал. Павликиане, хотя и были строгими дуалистами, оказались более терпимыми в своих требованиях и оставили для потомков любопытный текст на армянском языке, озаглавленный «Ключ истины». Большинство сект к седьмому столетию были уничтожены, те же, что сохранились, были поглощены арабскими завоевателями, и многие дуалисты стали мусульманами. Исключение, как всегда, составили армяне, жившие в горах и сохранившие верность христианству. В их среде распространение ислама вызвало возрождение дуализма и подъем павликианства.

Ничуть не менее, чем прежние павликиане, преданные миссии обличения дьявола, авторы «Ключа истины», написанного по-армянски, определяют двенадцать обличий Зла:

1) змеи;

2) вороны (за их пристрастие к падали);

3) звери, обитающие в полях;

4) телята (или тюлени — по-армянски одно и то же слово);

5) свет;

6) женщины (украшающие себя и занятые охотой на мужчин);

7) мужчины (которые охотятся за богатством);

8) школьные учители;

9) священнослужители;

10) апостолы;

11) епископы;

12) монахи (любящие овощи и сырые места).

«Мы упомянули только двенадцать,— предупреждает «Ключ истины»,— чтобы не утомлять вас излишне, о возлюбленные мои!» Но и этот перечень достаточно ясно показывает характерное для павликиан отвращение к церкви. В Армении это объяснялось тем, что религиозный сан передавался по наследству, а епархиями часто управляли, словно феодами. Для лишенных влияния набожных мирян манихейский дуализм был весьма притягателен.

Нигде более два течения раннего христианства не переплетались между собой так тесно, как в Армении. С запада, из Византии, вера пришла в расшитых золотом одеяниях, с позолоченными иконами и сонмом святых. Это была помпезная, авторитарная организация — христианство, распространяемое «сверху». Но такая вера была лишь поверхностным глянцем на буколическом язычестве армянских крестьян. Они были пропитаны менее земными зороастризмом и манихейством. Христиане-евангелисты, пришедшие с юга, святые отцы из Сирии «с медовыми речами» оказались ближе им по духу. Пустыня воспитала более чистую, более возвышенную веру; именно это течение христианства оказалось самым близким к дуализму.

Официальная церковь Армении преследовала еретиков: их земли были конфискованы, им ставили на лбу клеймо с изображением лисы и подвешивали на крюк, если они упорствовали, а в случае, если и эти меры не помогали, изгонялись на далекий запад, прочь из византийского мира. Во Фракии ссыльные армяне и дуалисты в основном заселяли столицу области Филиппополь (ныне Пловдив). Он превратился в своеобразную свалку для всех, кто был неугоден Византии, по определению Анны Комнины — «нечистыми водами», став удобным буфером против скифских захватчиков, которые периодически вторгались с севера. И когда крестоносцы проходили через город, павликиане были единственными, кто не бежал.

Рыцари тамплиеры, со своими эзотерическими традициями и странными ритуалами, безусловно, имели склонность к дуализму. Один источник свидетельствует, что от них требовалось, помимо всего прочего, плевать на крест. Они соприкасались с павликианами и армянами не только в Филиппополе, но также и возле Антиохии. Храмовники и армяне, как нам известно, даже объединились с целью взятия замка Баграс. Принято считать, что тамплиеры «нахватались» ереси от катаров во Франции, но, возможно, в действительности она пришла к ним другим путем. Торговцы тканями и коврами также способствовали распространению дуализма, и в Европе еретиков нередко называли ткачами. Между прочим, уже в тринадцатом столетии армяне вовсю занимались торговлей коврами.

Многие ученые склоняются к мысли, что дуализм взял свое начало не только от павликиан, но и от мессалиан и других. Однако характерно, что из многочисленных названий, используемых в Западной Европе для обозначения еретиков, единственным со специфически восточным уклоном стало «публикани», что является латинизацией термина «павликиане». В 1167 году в Везели семь публикан были сожжены заживо. Даже в Англии были обнаружены публикане, которым затем заклеймили лбы.

Однако расцвет еретических течений длился недолго. Богомилы, балканские дуалисты, происходившие от павликианских и отчасти мессалианских корней, были сокрушены турками. Рим успешно избавился от катаров, патаров и альбигойцев. Но павликиане сохранились на Балканах, так же как и в самой Армении. Они выжили тем же образом, каким всегда выживали армяне и за который постоянно подвергались преследованиям: при помощи упорного отказа принять другую веру. Не далее как в 1717 году леди Мэри Уортли Монтегю совершила путешествие в Пловдив, откуда писала домой, что обнаружила «секту христиан, называющих себя паулинцами». А в середине девятнадцатого века русский консул в Пловдиве сообщал о находившихся в городе павликианах. Возможно, что затюканныи женой козопас действительно был последним уцелевшим дуалистом.

Я вернулся в Пловдив в тот же вечер. Он был теперь не рассадником ересей, а вторым по значению городом Болгарии. Я прошел через старую часть города, разыскивая Акопа Варданяна. Вечер был темный и сырой, и свет, струившийся из маленькой галереи, дробился и разбивался на камнях. Два армянских художника, братья-близнецы Григор и Магардич Касапьяны, выставили свои работы. Они были похожи друг на друга как две капли воды. Братья носили одинаковые пиджаки, одинаковые серые свитера, серые туфли, у них были одинаковые проницательные карие глаза. Их произведения главным образом представляли из себя гравюры, и работа над каждой из них, как они объяснили, отнимала не меньше месяца. Сейчас стало немного легче, но при коммунистах им приходилось самим смешивать краски в поисках нужного оттенка и работать с помощью переделанных инструментов дантиста. Одна из гравюр — «История монеты» — получила премию и высокое признание в Болгарии.

Гаспар и Мкртыч Гаспаряны, армянские художники,

Пловдив, Болгария.

Я беседовал с близнецами об их работе и о том, как их родителям удалось бежать во время резни из-под Бурсы, когда Акоп Варданян ворвался в галерею.

— Замечательно! Значит, вы их нашли! — Он с видом заговорщика взял меня под руку и отвел в сторону.— Они хороши, эти картины, очень хороши, как вы думаете?

— Да. И очень армянские.

— Почему вы так говорите?

— Деталь — микроскопическая подробность. Это как хачкары на армянской чеканке в Каире или Бейруте. Как вы считаете, почему армянское искусство так любит мельчайшие подробности?

— Чтобы запутать демонов и помешать им проникнуть внутрь!

— Совсем как у павликиан.

— Да,— улыбнулся он,— как у павликиан.

11

Когда я был в Патне, из Данцига

приехали четыре армянина, которые

совершили до того поездку в Бутан.

Тавернье

«Путешествие по Индии» (XVII в.)

Из Пловдива я отправился поездом в Софию. Проснувшись там в первое утро своего пребывания, я был так поражен окружавшей меня тишиной, что мне показалось, будто я глохну. Не было больше слышно ни скрежета транспорта, ни бесцеремонного многоголосия базара, ни голосов многоэтажного перенаселенного дома — всего этого пестрого беспорядочного и живого шума, сопровождающего вас на Востоке. Столица выглядела присмиревшей, дисциплинированной. Посты регулировщиков высились над светофорами, и трамваи мерно двигались по своим маршрутам. Однако вместе с ощущением упорядоченности столичной жизни пришло смутное чувство беспокойства. Рядом с бульварами шириной во взлетную полосу величественно взирали вниз фасады правительственных зданий, выдержанные в стиле неоклассицизма: сотни помпезных окон на сотнях хмурых фронтонов. И под их взором, крошечные рядом с этими суровыми громадами, фигурки в пиджаках и голубых беретах сновали по улицам, суетливо пересекая их в разных направлениях.

Но я полюбил Софию. Мне понравилась ее серая меланхоличность. Не важно, что она, казалось, навсегда осталась в каком-то вечном сонливом полудне конца сороковых годов. Если здесь присутствовали гнев и напряженность — а они не могли не присутствовать,— их удавалось надежно скрыть под пальто. Чуть утомленные лица были по-старомодному обаятельны.

Армянский Дом не был исключением. Армянская община в Болгарии, сократившаяся примерно до двадцати тысяч, была достойно представлена в небольшом четырехэтажном здании. Церковь каким-то образом разместилась на первом этаже, на втором этаже производился благотворительный обмен одежды, на третьем — клуб (тяжелые деревянные стулья, армянские трехцветные знамена, исторические карты Армении), а на верхнем этаже расположилась редакция армянской газеты, распространявшейся во всех пятнадцати болгарских городах, где еще жили армяне.

Сотрудники редакции вывели меня на Севду Севан, армянскую писательницу, и я договорился о встрече с ней в баре пресс-клуба в центре города. Пресс-клуб был выдержан полностью в стандартных восточноевропейских коричневых тонах. Стены темно-коричневого мореного тика, занавески цвета печеного картофеля, стулья и скатерти табачного оттенка. Даже красная кайма ковра казалась коричневой. Какой-то журналист сидел в одиночестве за столиком в этом салоне цвета жженого сахара. Глядя на него, видя, как его подбородок медленно опускается между лацканами коричневого костюма, я представил себе, как вся Центральная Европа от Балтики до Балкан в тяжелой полудреме медленно погружается в грязно-коричневые мутные волны посткоммунистического оцепенения.

Однако за коричневым периодом скрывались века национальной вражды, и армянский гнев Севды Севан был порожден ими. Она как будто освещалась изнутри горькой скорбью изгнанничества и, приведя меня к себе, тут же показала рукопись своей трилогии «Родосто, Родосто».

— Родосто — родина моего деда. Он владел двадцатью двумя фермами, но в 1915 году турки вынудили его бежать.

— В Болгарию?

— Нет, на юг. Его этапировали на юг вместе с семьей. Первой умерла его жена, и он нес ее тело три дня, прежде чем смог похоронить. Ему пришлось рыть ей могилу голыми руками. Трое его детей умерли по дороге, выпив грязной воды.

— Они добрались до Сирии?

— Они добрались до Дейр-эз-Зора. Когда он пришел туда, у моего деда осталась лишь одна дочь. Она нашла себе работу в одной арабской семье, но умерла, съев зараженное яйцо. Моему деду больше нечего было терять. Он бежал вместе с двумя друзьями, которых знал по Родосто. Они шли по ночам, пробираясь назад, к Евфрату. Сначала первый, затем и второй друг умерли. Но мой дед всегда был крепким — когда он родился, у него были все зубы,— все мужчины в их семье рождались такими. Он прошел весь путь назад в Родос то и, когда добрался туда и вошел в свой прежний дом, впервые заплакал. «Этот дом снова будет полон детьми». У него родились две дочери, и когда одна из них еще ждала рождения ребенка, его первого внука, он умер. Этим ребенком была я...

Севда говорила не переводя дыхания. Во время своего повествования, перечисляя все ужасы, постигшие ее семью, она сидела спиной к письменному столу, глаза ее горели, иногда она слегка ударяла по ножке стула, а в длинных пальцах правой руки был зажат череп.

Она скользнула по нему взглядом, словно держать в руке череп было самым будничным делом.

— Ах да. Кто-то дал мне его в Рас-эль-Айне. Вы были там? - Да.

— Взгляните на плоскую затылочную часть этого черепа — он принадлежал армянину. Когда я пишу, этот череп всегда лежит на моем столе.

Перед отъездом из Лондона я попытался получить в советском посольстве визу на посещение Армении, но мне не повезло. В день моего отъезда из Иерусалима приехала знакомая армянка и сказала, что знает кое-кого в советском посольстве. Я должен был пойти в торговый центр на Брент-кросс и встретиться там с дамой в темном пальто. Она будет ожидать у фонтана. Дама устроит все, что мне было необходимо. Разумеется, дама была армянкой.

Я последовал инструкциям, данным в письме. Стоя между тропическими папоротниками и скульптурой Харди Вильямса, я вручил ей копии своих документов и попросил, чтобы визу отправили телексом в советское посольство в Софии. Поблагодарив ее, я вновь вернулся в заснеженный северный Лондон. В тот же вечер я уезжал поездом в Венецию.

В Софии русская женщина с каменным лицом пожала плечами и сказала «нет». Мне велели заполнить бланк. Я сказал, что хотел бы лично побеседовать с послом, но вновь услышал в ответ: «Нет, нет!» Но я тем не менее увиделся с послом, который с улыбкой побеседовал со мною о Европе и об автомобильной промышленности и сказал, что да, он получил письмо по поводу меня; виза придет через несколько дней. Так что проведенный с помощью армян эксперимент прошел вполне успешно.

Я вышел из посольства с итальянцем, который добивался визы, чтобы навестить девушку в Киеве. Мы возвращались на трамвае к центру города через парк. У Сергио тоже не было визы, но он не терял бодрости духа. Он полюбил Болгарию.

Конец коммунизма открыл перед ним весь мир; он теперь мог поехать куда хотел. «И дешево! Так дешево!»

В Варне, черноморском курорте, он открыл для себя возможность за доллар в день снять комнату с видом на море, а еще за доллар угощать местных девушек болгарским совиньоном, приводить их к себе в комнату и делать с ними что хочет.

— Послушайте, мне за сорок. В Италии совсем не просто снимать молодых девушек. А здесь это не проблема.

Мы пошли в столовую. За прилавком стоял чернокожий студент.

— Откуда вы? — поинтересовался Сергио.

— Я из Ганы, из Африки.

— Вот почему вы такой коричневый.

Я взглядом извинился перед ганским студентом, но он смеялся.

Когда мы уселись, Сергио замолчал, полностью посвятив себя еде.

— Должно быть, он сильно проголодался,— предположил ганец.

— Итальянцы все делают быстро,— пояснил я.— Быстро ходят, быстро говорят и быстро едят.

Сергио вытер рот салфеткой и ухмыльнулся:

— Но когда я занимаюсь любовью, я никогда на спешу! — Он повернулся к ганцу: — Послушайте, может быть, вы объясните. Две недели назад в Париже я был с девушкой из Камеруна. Она косметолог. Ей двадцать лет. Очень красивая.

Ганец кивнул.

— Мы в постели, и нам очень хорошо. Просто изумительно!

— Да?

— Но потом она хочет обнимать меня всю ночь.

— Да?

— Я говорю ей: пожалуйста, я должен немного отдохнуть ночью, но она все равно хочет обнять меня. Я думаю, возможно, у нее психологические проблемы или что-то в этом роде.

Ганец нахмурился.

— Я подумал: может, она скучала по своей семье. Поэтому я говорю: «Наверно, ты скучаешь по своей семье в Африке». Тогда она встает с постели и говорит: «Мы больше не будем встречаться». Что случилось? Я не понимаю.

Разговаривая с разными людьми в Софии в течение той недели, я обнаружил, что армянское присутствие на Балканах было гораздо более ощутимым, чем мне представлялось сначала. Мне дали фамилию армянского профессора, лингвиста из Софийского университета, и однажды вечером мне удалось разыскать его в лабиринте домов типовой застройки на окраине города. Я провел целый вечер с профессором Селяном в его кабинете. Он был одержим чисто армянской любовью к знакам, символам и загадочным вещам. Его воображение было занято тайнами топонимики; фонемы по меньшей мере четырех языков эхом отдавались у него в мозгу, и перед внутренним взором проносились петли и закорючки трех разных письмен. Он использовал свои выдающиеся возможности для создания скоростной системы печатания, которая, основанная больше на фонетических символах, чем на отдельных звуках, давала возможность развивать невероятную скорость, равную девятистам пятидесяти знакам в минуту. Однако основную энергию он тратил на розыски следов влияния Армении в районе, ставшем его второй родиной. Он потряс в воздухе кипой бумаг:

— Вот перечень венгерских названий армянского происхождения! Вот карта двойной топонимии, павликианские и богомильские поселения!

Мы расстелили карту на полу. Богомильские значки были разбросаны по просторам Македонии, павликианские концентрировались вокруг Пловдива и южной долины Дуная. Я насчитал пять богомильских поселений, но павликианских было восемнадцать. Мне приходилось слышать теорию, что богомилы были теми же павликианами, только под другим именем, и я рассказал ему о полуразрушенных армянских церквах, обнаруженных мною возле сербско-македонской границы.

Знание диалектов позволило профессору выявить еще больше армянских корней и влияний. В западной Болгарии многие общеупотребительные слова — армянского происхождения, включая одно из самых распространенных: andach — лес. На сербской границе есть гора, называемая Вартаник Чемернек — по-армянски «Вартаник живет» — в честь армянского героя, жившего в пятом веке. У профессора была смелая гипотеза по поводу Василя Левского, величайшего национального героя Болгарии.

— Он был павликианского происхождения.

— Откуда вы знаете?

— Он был родом из района, заселенного павликианами, здесь, к северу от Пловдива, и одно из его десяти тайных имен было армянским. И он знал армянский — тот диалект, на котором говорили павликиане.

— Боюсь, что болгары не поблагодарят вас за это.

— Возможно. Но то же самое касается и богомилов. Ученые здесь любят говорить: «Посмотрите, как они повлияли на Западную Европу!» Но никогда не говорят, как на них самих повлияли армяне.

Даже в девятнадцатом столетии в Болгарии было сто сорок тысяч армян, несмотря на то что многие из павликиан растворились в основном населении. К тому времени армяне стали врачами, ювелирами, архитекторами, камнетесами и, как всегда, купцами.

Армянские купцы путешествовали на огромные расстояния: в Персию и Польшу, Стамбул и Амстердам. В Пловдиве я нашел дом старого армянского купца, где на первом этаже стены комнат были расписаны сценами его торговых приключений: мост в Венеции, Стокгольм, Лиссабон, Александрийский маяк. Фамилия купца была Хинтлиан, что предполагает источник более отдаленный, индийский или индостанский. Ни один народ не прокладывал торговые пути так далеко, как армяне. Добрую тысячу лет они отправлялись в торговые путешествия через Балканы. Но если средние века стали эпохой армянских камнетесов, работавших на самом высоком уровне в Польше, Леванте, мавританской Испании, сельджукской Турции, то уже семнадцатое и восемнадцатое столетия стали, по-видимому, апогеем армянского купца.

Именно тогда армяне имели исключительное право на торговлю с Россией, тогда они подчинили себе польские и украинские торговые отношения с Персией (где пользовались полной монополией на торговлю шелком), тогда армянские суда бороздили Индийский океан, тогда армяне играли важную роль в придворной жизни крупнейших империй эпохи: Оттоманской, Арабско-сефевидской и Могольской. К этому времени они были вхожи к эфиопскому и бирманскому тронам, им был дарован беспошлинный проезд на судах Ист-Индской компании (которая была так заинтересована в благосклонности армян, что соглашалась на строительство церкви везде, где их насчитывалось более сорока). Когда в 1707 году католические миссионеры ступили на Тибетское плато, они обнаружили там пятерых хорошо устроившихся армянских купцов. Армяне проникали во внутренние территории Китая со времен монгольских ханов. Еще до Марко Поло Вильям Ребрукский, прибыв ко двору великого хана, обнаружил там армянина, который пешком прошел из Иерусалима четыре тысячи миль. Армяне бывали в Калькутте еще до того, как она стала центром торговли. А в семнадцатом веке жемчужины, скупавшиеся армянами на Яве, продавались армянами в Амстердаме.

Армянские караваны славились своим аскетизмом. Хотя исфаганские купцы, например, жили в сказочной роскоши, во время торговых путешествий они держались крайне скромно. Они отказывались от копченой говядины и сухарей и довольствовались пойманной в реках рыбой. Если до них доходил слух, что по пустыне движется другой армянский караван, они были готовы идти два или три дня, чтобы встретить его; тогда накрывались столы с вином пением и беседами. Но потом снова — пустынный горизонт да ноги бредущих верблюдов, их снова ожидали ночи в пустых комнатах на постоялых дворах. Когда наконец они приезжали в Рим или в Геную, они покупали безделушки — зеркала или эмаль — для обмена по дороге домой. Они могли провести в путешествии два и более года, и если им не удавалось окупить расходы, они от стыда просто не возвращались домой.

Французский путешественник Турнефор описывает в своих воспоминаниях, как армянин совершал в Арзруме торговую сделку. Сначала обе стороны клали на стол свои мешки с деньгами, вид которых «позволял им быстрее поладить». Затем демонстрировались один за другим различные товары. Последовавший за этим шумный спор сменился небольшой потасовкой. И когда непосвященному зрителю казалось, что они уже «готовы были перерезать друг другу глотку», купцы перешли к крепкому рукопожатию. После того как соглашение было достигнуто, вся группа — покупатель, продавец, носильщик, посредник — разразилась громоподобным хохотом. Существует часто цитируемая восточная поговорка о том, что один еврей стоит трех греков, но один армянин стоит трех евреев. Армяне занимались торговлей так же, как и всем остальным: с особой, страстной сосредоточенностью. Тот же самый беспокойный дух, который заставлял их углубленно изучать математику, создавать хачкары, воздвигать церковный купол на квадратном основании, теперь, в изгнании, заставлял их проходить тысячи миль по земле Азии, прокладывая новые торговые пути. Ими двигало бесстрашное любопытство.

Профессор Селян наклонился вперед в своем кресле. Он энергично жестикулировал, рассказывая, как возле Софии на месте старой павликианской церкви было построено предприятие по выработке ядерного топлива — предприятие, ставшее одним из самых страшных концентрационных лагерей коммунистической эпохи. Это место называлось Белин, бывший Бели Павликиан.

— Когда я закончу работу в университете, я проведу остаток дней среди этих вещей.— Профессор взмахом руки указал на рабочий беспорядок вокруг себя: на полу стопки книг с массой сведений, карты, содержащие ключ к истинному пониманию истории и ее обманчивых трюизмов.

Таня Марковска, которая несколько дней сдавала мне комнату в центре Софии, была тучная, добрая старая дама с неровными зубами и в рыжем парике. Она любила литературу и была окружена множеством переплетенных в кожу томов: Достоевский, Толстой, Байрон, Пруст, Дюма... Правда, мне ни разу не удалось застать ее за чтением.

Много лет назад Таня Марковска овдовела: ее муж исчез во время одной из «чисток». С тех пор окружающий мир стал для нее источником невообразимого ужаса. Она никогда не выходила из дома. Солнечный свет пробивался в ее комнату сквозь тонкий ажур занавесок померкшим и слабым. Она проживала свою жизнь через жизни других. Входя в ее сумрачную квартиру, я обычно ждал, пока ярко-рыжая голова хозяйки не мелькнет у моей двери.

— Значит, вы вернулись, месье? На улице очень холодно, да? Вы заболеете!

А когда я выходил:

— Вы идете на улицу? Но, месье, сейчас совсем темно! Вы можете заблудиться, или на вас нападут!

— Я буду осторожен.

— Где ключ?

Я доставал его из кармана, чтобы показать ей.

— Нет, нет, месье, никогда не доставайте его! Спрячьте обратно в карман!

Несколько поездок в советское посольство не принесли никаких новостей от армянки с Брент-кросс. Срок моей болгарской визы истекал, скоро я должен был покинуть страну и следовать поездом дальше, в Бухарест.

Таня Марковска была в ужасе:

— Румыния! Нельзя ехать в Румынию.

— Почему нельзя?

— Бандиты! Они бандиты и... И животные.

— Не волнуйтесь, со мной ничего не случится. Я поклонился.

Ни по дороге к вокзалу я понял, что мрачные предположения Тани Марковска каким-то образом окрасили мое восприятие Румынии.

Поезд выбрался из тесного Искарского ущелья на широкую придунайскую равнину. Голые известняковые скалы уступили место тучным полям и широкому горизонту. Мы проехали станцию Павликени, один из древних центров армянского павликианства.

В Горне к поезду присоединили вагоны с названием мест назначения, казавшихся немыслимо далекими: Минск, Киев, Москва.

На платформе цыганка пыталась справиться с пьяным мужем. Она была одета в черное и канареечно-желтое, и ее облик хранил черты дикой красоты; последние лучи солнца играли на разбросанных в беспорядке прядях волос. Она ходила взад и вперед по платформе, схватив мужчину под руку, но его колени подгибались и ноги волочились. Она дергала его, шлепала, кричала на него, но его голова бессильно валилась из стороны в сторону, точно у марионетки. Он хрюкал, как свинья. Было ясно, что он скоро заснет.

Мимо с бешеной скоростью пронеслась человеческая фигура. На плече — две кожаные сумки, сплошь увешанные ярлычками авиалиний. Человек был одет в пальто с бархатным воротником и имел полусветский небрежный вид западного журналиста.

Он взглянул на поезд.

— Бухарест? — спросил он с американским акцентом.

— Да,— сказал я и помог ему внести вещи в купе.

— Господи, я думал, что опоздал. Ничего не поймешь с поездами в Восточной Европе, они сами себе закон. Фу!

Я поинтересовался, не журналист ли он.

— Нет, адвокат. По вопросам усыновления.

— По вопросам усыновления? -Да.

Усевшись, он надел очки на нос и открыл одну из своих сумок.

— Занялся этим делом несколько месяцев назад, оно меня полностью захватило — видите, вот у меня портативный компьютер, а вот струйный принтер на батарейках — новенький, с фабричным клеймом, тысяча семьсот долларов. А вот видеокамера для съемки детей.

Состав устремился вперед, со скрипом выползая из Горны в сторону Дуная и границы с Румынией. Адвокат снял пальто.

— И как же происходит усыновление?

— Ну, я нахожу детей, заполняю документы и выполняю все формальности. В Соединенных Штатах дефицит детей, пригодных для усыновления. В некоторых штатах для этого требуется пять лет и пятьдесят тысяч долларов. Ну, у меня цены пониже, и я помогаю трем-четырем человекам, иногда пяти. Большинство американцев хотят усыновить белого ребенка, а румыны, венгры, югославы —европейцы. Трудности возникают иногда с албанцами: у некоторых кожа оливкового оттенка. Румынию я исчерпал, но теперь попробую поехать в Сибирь. Полететь прямо через полюс...

— А СПИД — разве с ним нет проблем в Румынии?

— Да, но у меня договоренность: шесть с половиной часов на проверку всех сирот за двести пятьдесят долларов, девяносто шесть процентов надежности.

— А сколько положительных результатов?

— Всего лишь около двух или трех процентов на севере, но вокруг Бухареста, возможно, все тридцать.

Теперь он выложил из своих сумок почти все содержимое. В порыве энтузиазма он демонстрировал мне устройства, которые помогали ему вести свой бизнес, тем самым превратив купе в подобие логова контрабандиста: видеокамеру и полароид, компьютер со всеми причиндалами, упаковки молотого кофе и сигарет, странные сосуды с растворами и шприцами для проверки на СПИД. Словно рыбак, проверяющий снасти перед выходом в море, он выглядел весьма удовлетворенным в окружении всех своих припасов я, кажется, был рад тому, что вряд ли такое снаряжение можно было раздобыть в Восточном блоке и что скоро он будет выкладывать эти вещи в другом румынском приюте, закидывая очередную сеть.

Он чувствовал себя вполне уверенно до той минуты, пока над дунайским мостом «Дружба», позвякивая своим обмундированием, румынские пограничники не открыли дверь нашего купе. Когда они ушли, карманы адвоката стали на несколько долларов легче, зато карманы стражей границы разбухли от сигарет. Но он воспринял это как должное:

— Обычная такса за проезд. Я так часто ездил по этому маршруту, что научился ладить с ними.

— Итак, что вы запланировали на эту поездку? Он взял в руки одну из папок.

— Я сейчас занимаюсь неполноценными детьми, и меня в самом деле очень устраивает, что я уже завтра увижу их в Бухаресте. Один из них очень шустрый, у него заячья губа, но это поправимо. Вот этот очень тяжелый, его родила пятнадцатилетняя цыганка, он умственно отсталый, так что скорее всего будет мало толку.

— И вам нравится такая работа?

— Нравится ли? Конечно! Я же говорю, нет ничего приятнее, чем видеть, как эти дети выходят из самолета, обретая дом. Конечно, если запрячься на полную катушку и привозить каждый раз человек двенадцать, а запрашивать десять или больше тысяч за партию, то выходило бы почти четверть миллиона за каждую поездку.— Он помолчал, обдумывая свои слова.— Но знайте — я делаю это ради самих детей.

Когда рано утром мы прибыли в Бухарест, там было темно и холодно. Адвокат погрузил свое оборудование в такси и отправился в «Интерконтиненталь». Я выбрался из вокзала и вошел в первую подвернувшуюся гостиницу. Она была битком набита подгулявшими турками. Они сидели в фойе с бутылками пива; турецкая лира котировалась здесь достаточно высоко. Я нашел свою комнату на третьем этаже. Смех сидевших внизу, казалось, тоненьким ручейком струился вверх по лестнице. Пока я возился с ключом, из тени появилась женская фигура.

— У вас есть мадам? — промурлыкала она.

— Я устал.

— Я есть для вас очень хороший мадам.— Она прижалась ко мне, и я почувствовал, как ее пальцы скользнули по передней части моих джинсов.

— Нет. Спокойной ночи,— сказал я и закрыл дверь.

Я повернул выключатель. Пусто и тихо. Лишь капли воды из крана с долгими промежутками стучали по раковине; кусок обвалившейся штукатурки лежал на кровати. Сквозь окно небо над городом мерцало, как уличные фонари. Румыния показалась мне в большей разрухе, чем Болгария.

12

Не сожалейте о красивой

шевелюре узника.

Мулла Насреддин

Первое, что я должен был сделать в Бухаресте,— получить свою советскую визу. Я отправился на Главпочтамт, намереваясь позвонить армянке с Брент-кросс и попросить ее содействия в оформлении визы здесь, а не в Софии. Но это оказалось не так просто. В Лондоне мне сказали, что она в Москве. В Москве мне сказали, что она в Ереване, а с Ереваном вообще не было связи. Собственно говоря, попытку Дозвониться куда-либо из Румынии можно было приравнять к участию в войне. Я провел два бесплодных дня возле телефонных будок на почтамте, так и не добившись никакого результата. Тогда я отправился в одну из больших гостиниц. Здесь имелись десятки международных линий, и я завязал дружеские отношения с одной из телефонисток; после пары совместных выпивок она помогла мне дозвониться до нужных мне людей.

Я передал всю информацию через армян в Лондоне, Москве и Иерусалиме. Однако никаких следов армянки с Брент-кросс найти не удалось. Дело оказалось безнадежно запутанным, но все-таки к концу третьего дня мои усилия увенчались успехом. Одно из моих посланий дошло до адресата. Я подарил блок американских сигарет благоволившей ко мне телефонистке и приготовился ждать. А пока я решил поискать армян в Бухаресте.

Однажды, долгим дремотным утром бродя по городу, я вышел к гостинице «Ханул Луи Манук». Отмеченная в справочнике как «самый знаменитый бар и ресторан», гостиница в действительности является перестроенным караван-сараем, открытым в 1808 году — когда Бухарест лежал на перекрестке торговых путей. Манук-бей, ее легендарный владелец, был армянином. Я провел часа два во дворе старой гостиницы, пытаясь представить себе, как она выглядела в те времена. Но мне было трудно это сделать. Снаружи две женщины шумно хлопотали над печью для выпечки хлеба, а два официанта тащили в сторону кухни сильно перебравшего любителя возлияний, причем его рука с надеждой шарила по широкому бедру одной из женщин. Когда он, шатаясь, вновь появился в поле зрения, по его щеке сбегала тонкая струйка крови.

Возможно, что и в постосманскую эпоху Манука пища была столь же скудной, а его служащим приходилось иметь дело с еще более неотесанными посетителями. По крайней мере, тогда у этого заведения была определенная роль — роль ячейки в сети армянской торговли: копыта лошадей постукивали по булыжнику, склады были наполнены пряностями и шелком, шепотом передавались новости из Одессы, Вены, Исфагана. Эпоха Чаушеску окончательно отрезала Бухарест от основных торговых путей, вынудив армян покинуть страну или уйти в тень. Теперь постоялый двор Манука был не более чем второразрядным баром.

Но Страда Арменеаска оставила более отрадное впечатление. Перед армянской церковью стоял белый «понтиак». Со своими хромированными дисками и ливанскими номерными знаками он выглядел инородным телом в унылом Бухаресте. Священник сказал мне, что это машина бейрутского армянина, который приехал из Ливана, через четыре напряженнейшие границы, чтобы открыть здесь торговлю импортными сигаретами. Армянский дух возвращался в Румынию. Страда Арменеаска издавна была средоточием румынских армян. За скоплением армянских зданий — церковью, библиотекой, музеем, резиденцией епископа стояла ветхая вилла в стиле барокко, построенная давно умершим армянским купцом. В помпезных гостиных виллы (стены бледно-персикового цвета, настенные зеркала, украшенные лепниной потолки) теперь разместились редакции двух армянских газет — «Арарат» и «Нор кянк» («Новая жизнь»).

Большую часть своего пребывания в Бухаресте я провел в этих комнатах. Здесь я ожидал поворота далекого, невидимого колеса, в результате чего мне выдали бы советскую визу — или отказали в ней. Здесь, томясь в ожидании, я рассеянно блуждал взглядом по армянским книгам редакционной библиотеки и пачкам отзывов на газетные публикации: здесь я написал статью для «Арарата», посвященную Рас-эль-Айну и Ани. Но большая часть времени протекала в разговорах. Разговаривали все. Как и во все редакции газет, люди приходили сюда просто договорить. Сегодня я не припоминаю, о чем именно шла речь. Беседа была просто частью медленного ритма безрадостной жизни, она снимала напряжение от гнева, дарила возможность поделиться горем или внезапной вспышкой надежды. Все контакты в Румынии проходили с каким-то животным подтекстом, напряжением и жадностью, точно на поверхность все время грозило выплеснуться что-то связанное с насилием или эротикой.

Варужан Восканян, представлявший армянскую общину в парламенте периода после Чаушеску, часто бывал на старой вилле. Он отличался экспансивной манерой говорить и энергичными жестами истинного политика.

— О! Я опаздываю в парламент,— воскликнул он однажды днем.— Пойдемте со мной, Филип, поможете мне бороться с коммунистами.

— Я думал, вы от них уже избавились.

— Если бы!

Но парламент был закрыт, и коммунистов в нем не было. На площади Георге Георгиу-Дежа перед зданиями правительства бушевал антикоммунистический митинг. Демонстранты заполонили площадь. Они заняли строительные леса вокруг опустевшей университетской библиотеки и министерства безопасности и забрались даже на деревья. Сама площадь, эпицентр революции 1989 года, выставляла на всеобщее обозрение израненные, в шрамах от пуль и ожогов, здания. Это напомнило мне Бейрут.

Над морем раскачивающихся голов колыхались румынские трехцветные флаги, слабо хлопая на ветру, словно паруса над попавшим в штиль судном. Всего неделю назад я видел подобный митинг в Софии. Там это действо шло в сопровождении оркестра, зычные голоса ораторов нередко перекрывались взрывами рок-музыки. Это тоже был митинг оппозиции. Несмотря на революцию, как Болгария, так и Румыния все еще оставались в тисках прежнего порядка. Коммунисты держались у власти, «сдав» своих вождей (в цивилизованной Болгарии Живков был, в согласии с законом, арестован, в дикой Румынии Чаушеску расстрелян взводом солдат).

Митинг оппозиции. София.

Митинг был хаотичным. Между речами зияли долгие паузы, а сами речи производили впечатление суетливых попыток использовать политический скандал в своих целях: призывы к возвращению короля, повторяющиеся нестройные выкрики об отставке правительства. Система власти, построенная при Чаушеску, доказывала свою эффективность хотя бы тем, что даже после падения режима никто, кроме его приспешников, не имел организованной политической поддержки.

Я потерял Варужана в толпе, но стоял рядом с его спутником, умудренным жизнью армянином из Бессарабии.

— Слова,— вздохнул он.— Слова, и больше ничего. Некоторые люди легко покупаются на слова.

— Что еще им остается делать?

Он пожал плечами.

— Во всяком случае, парламент реальной властью не обладает. Если бы не бесплатная столовая, туда вообще никто бы не ходил.

В воскресенье я был приглашен на обед, посвященный памяти армянского врача. В центре Бухареста есть закоулки, известные немногим, с мощеными двориками, воротами с кариатидами, сохранившиеся, точно в коконе, с довоенных времен. Квартира доктора и снаружи и изнутри была именно такого рода. Большая комната была завешена тяжеловесной масляной живописью и буквально утыкана фигурками в стиле модерн. Стены были различных оттенков фруктов: лимонные в столовой, бледно-оранжевые — в холле, цвета спелого абрикоса — в ванной. Даже гости, все не моложе семидесяти, с их высокими шляпами, твидовыми пиджаками, казалось, вышли на свет из далекого начала тридцатых годов.

Один старичок услаждал мой слух сбивчивым рассказом о времени, проведенном в Англии,— четырех счастливых годах между войнами в английской начальной школе.

— Я любил крикет — никогда толком не мог усвоить правила игры, но, ей-богу, это было очень здорово.— Взяв в руку кочергу, он встал перед воображаемыми воротами.— Смотрите: я в полузащите — вперед — удар отражен. Правильно?

— Очень хорошо,— одобрил я.— Хотя отражать удары — это скорее дело боулера.

— Боулинг, конечно! Я любил боулинг...

Получив короткий выговор от жены на армянском, старичок послушно отложил кочергу и спросил:

— Ну, где же священник?

— Он опоздает,— сказала ему жена.— У него сегодня венчание.

— Свадьба, а? Не припомню, когда я в последний раз был на свадьбе.

Я тоже не мог вспомнить. На армянской свадьбе я не был ни разу. Все сборища, на которых мне пришлось присутствовать, так или иначе были связаны со смертью: похороны в Иерусалиме, поминовение жертв землетрясения и резни, плач о погибших в Карабахе... Все эти траурные даты словно брались за руки, образуя освященный армянской традицией и хорошо отрепетированный фестиваль скорби.

Когда священник наконец появился, его осанистая фигура с бородой, в черном одеянии, казалось, наполнила собою всю комнату. Старики безмолвно наблюдали, как он откинул замок на своем чемодане и достал оттуда изумрудно-зеленый головной убор, надеваемый на похоронах; водрузив его на голову, он сделал круг, обойдя стол, произнес несколько молитв, поднял стакан вьетнамской водки и воткнул вилку в ломтик ветчины. Пиршество началось.

Все сразу разговорились. За несколько минут я услышал разговоры как минимум на пяти разных языках: румынском, армянском, английском, венгерском и турецком. Справа от меня сидел восьмидесятидвухлетний старик, которому пришлось бежать из Коньи в 1915 году. Окружающие перемывали косточки его новой жене:

— ...вдохнула в него новую жизнь...

— ...отправляет его спать пораньше...

— ...и в могилу тоже отправит пораньше...

Старик счастливо улыбнулся и опрокинул свою рюмку водки.

— Она армянка? — спросил я.

— Нет, румынка. У меня первые две жены были армянки, но когда встретилась эта, я подумал: почему бы и нет? Она очень красивая, и ей всего только пятьдесят три года.

С другой стороны сидел игрок в крикет. Его английский звучал словно в ролике с новостями.

— Извините,— сказал он.— Вам придется говорить громче. Я на это ухо туговат. Сталинград, знаете ли.

— Русские или немцы?

— Немцы, кавалерия. Это был настоящий ад. Доскакал верхом до Сталинграда, съел собственную лошадь и вернулся назад пешком. Две тысячи километров, знаете ли. Ад кромешный, одним словом. Потом пришли русские, и я сражался на их стороне.

— А кто вам больше пришелся по душе?

— Никто. Но мне нравилась война — лошади, опасность. Знаете, какая была самая большая опасность?

— Какая?

Он наклонился ко мне и понизил голос:

— Сифилис, старина. Адская болезнь. Отец умер еще в Первую мировую, и некому было меня просветить на этот счет. Но я всегда очень тщательно мыл руки.

У армян еще шла Пасха, и в течение трапезы священник время от времени возглашал: «Кристос ареав!» — «Христос воскрес!», после чего все поднимали рюмки и пили.

По завершении обеда сестра хозяина внесла пирог и поставила его перед священником. На пироге были разноцветные украшения и одна свеча. Священник зажег ее и поднял тарелку. Затем он начал читать долгое благословение всей жизни умершего доктора. Старики поднялись и взялись за край тарелки, а те, кому было трудно стоять, взялись за руки стоявших, образовав хрупкое старческое сообщество. Я обвел взглядом стол, призрачный круг лиц, бриллиантовые броши и шелковые перчатки и шляпы — и понял: передо мною было нечто почти исчезнувшее из жизни — последние могикане, прошлое румынских армян.

— Знаете ли вы, что определяет характер народа?

Мы сидели вокруг стола в помещении редакции «Арарата» с обычной группой праздных интеллигентов, любителей кофе, математиков и теоретиков. Варужан — скорее Варужан-астроном, чем Варужан — политический деятель — делился с нами своими мыслями о человеческих расах.

— Осадки,— объяснил он.— Осадки, ландшафт и погода. Возьмем англичан,— сказал он, указывая на меня.— В Англии всегда туманно. В Лондоне туман настолько густой, что они называют его «гороховый суп». Туман повсюду. О чем это нам говорит?

— Что англичане туманно мыслят?

— Что англичане любят гороховый суп?

— Что англичане сдержанны и холодны. Они смотрят на вас словно сквозь густой туман — сквозь «гороховый суп».

— А что вы скажете о румынах? — спросил я.

— В Румынии только невысокие холмы — настоящих гор нет. Поэтому румыны любят маленькие вещицы. Аккуратные упаковки. Посмотрите, как охотно они пользуются уменьшительными: вместо кофе они скажут кофеек, пирожное они назовут пирожницей, сигару — сигарочкой и тому подобное.

— А об армянах? Варужан улыбнулся:

— Вы достаточно давно знаете армян — что вы о них думаете?

Я не был уверен, что безоговорочно подписываюсь под его детерминистической теорией.

— Трудно сказать. На тех, с кем мне приходилось встречаться, сильное влияние оказало изгнание — потеря своей земли, а не ее особенности.

— Но как это повлияло на характер? Должны же у вас быть какие-то соображения по этому поводу. Не будьте туманным англичанином.

Я ответил, что, по моему мнению, изгнание и жизнь в изгнании выработали в армянах внутреннюю силу, силу духа, и это качество восхищает меня. Но возможно, это просто попытка сохранить память о своей утраченной земле.

Варужан кивнул.

— Но вы были в Западной Армении — возле Вана и прочих мест, что эта земля говорит вам об армянах?

— Западная Армения — пустынное место. Его посещают тени ушедших армян. Я пока не встречался с армянами, живущими на своей собственной земле. Вот почему я хочу добраться до Армении. Но могу сказать, что Западная Армения — одно из красивейших мест, которые я видел.

Варужан покачал головой и вздохнул. Одна из женщин произнесла:

— Говорят, что Ван — место, где находился рай.

— Да, мне приходилось слышать об этом. Вы считаете, что Адам был армянином?

— Должно быть!

— Поэтому, когда армяне были изгнаны из Анатолии, это было подобно изгнанию из Эдема, из райского сада. Дважды изгнаны: сначала Господом, затем турками. Возможно, именно это делает их вдвойне живучими.

Варужан задумался.

— Я думаю, что эта особая армянская сила духа появилась гораздо раньше 1915 года. Армяне всегда интересовались идеями. Возьмем астрономию...

— Варужан,— съязвила собеседница,— все разговоры сводит к астрономии.

— Астрономия — древнее армянское занятие. Знаете, почему? Потому что в Армении всюду горы, только горы. Поэтому армяне выдели только небо и камни — камни, куда ни посмотри, и что они делали поэтому?

— Бросались камнями! — сказал его сосед.

— Они изучали звезды. Они открывали законы математики. Они соединяли законы и камни и строили храмы, великолепные храмы...

В один из дней недели, проведенной в Бухаресте, когда я по-прежнему ждал ответа из Еревана по поводу визы, мне удалось найти книгу, которая ускользала от меня со времени пребывания в Иерусалиме. Там я лишь перелистал ее, но здесь, в Бухаресте, в квартире армянского поэта, я смог уделить ей то внимание, которого она заслуживает. Я посвятил целый день тому, чтобы беспрепятственно бродить по просторам ее страниц.

«Жизнь и приключения Овсепа Эмина: Армянин» впервые была опубликована в восемнадцатом веке в Калькутте. Эмин сам написал ее, и если бы его фантастические истории не были бы подтверждены его современниками, он легко мог быть обвинен в буйном фантазировании. Однако его жизнь остается яркой страницей армянской истории. Никто другой, ни один купец, монах или военный авантюрист, о которых мне приходилось читать или встречаться лично, не воплотил гений армянской нации с такой силой, как Овсеп Эмин. Гений армянской науки выражался разными способами, но у Эмина — своеобразной и неотразимой бравадой. Мир для него не имел границ, и он передвигался в нем, одержимый лишь одной идеей — освобождением собственного народа (я полагаю, именно он был прототипом таинственного армянина в «Лавенгро» Джорджа Ворроу).

Повествование начинается более чем за столетие до рождения Эмина, с Теодора, его прапрадеда. На календаре — 1604 год, и шах Аббас только что одержал победу над турками. Возвращаясь в Персию через Армению, шах-победитель брал с собой каждого встречного армянина. Тысячи утонули при переходе через реку Аракс, еще сорок тысяч погибли от малярии в Мазандеране. Колонна, которая тянулась через северные пустыни Персии, была настолько длинна, что, как утверждают, требовалось три дня, чтобы пройти ее от головы до хвоста. Однако в течение жизни одного поколения армяне стали неотделимой частью Сефевидской империи. Они получили от шаха монополию на торговлю шелком. Они помогли построить некоторые из прекраснейших зданий Исфагана и беззаветно воевали с турками.

Сам Теодор поселился в Хамадане. Его сын вступил в персидскую армию и, оказавшись первым среди взявших штурмом крепостные стены Багдада, получил чин полковника. В возрасте ста десяти лет он погиб, защищая свою семью от пяти янычар; прежде чем пасть, он успел обезвредить двоих ударами дубины. Несколькими годами позже, в 1722 году, в Хамадане в эпоху непрерывных войн родился Овсеп Эмин. Мать увезла его в Калькутту.

Уже в ранние годы Овсеп Эмин посвятил себя идее освобождения Армении. В возрасте семнадцати лет, надеясь изучить европейское военное искусство, он отправился в Лондон на корабле Ист-Индской компании, оплатив проезд своим трудом. У него не было ни денег, ни друзей. Он жил впроголодь; чтобы не умереть с голоду, брался за поденную работу в доках, пил портер с гринвичскими грузчиками и часами бродил по незнакомому городу. Одна из таких прогулок привела его в парк Святого Якова, где он случайно наткнулся на Эдмунда Бурке. Эмин понятия не имел, кто такой Бурке, но на Бурке, как записал в своем дневнике сам Бурке, армянский юноша произвел такое впечатление, что он дал ему полгинеи. Позже историк навестил его со списком необходимых ему книг. В другой раз Эмин встретил земляка-армянина из Алеппо который был конюхом у графа Нортумберлендского (позднее эрцгерцога). Скоро Эмин сидел в гостиной лорда.

— Я вижу,— сказал Нортумберленд Эмину,— что у тебя на уме нечто необычное. Не скрывай от меня ничего.

Рассказ Эмина о своей жизни и надеждах вызвал в душ графа понимание, сочувствие и желание покровительствовать юноше (Эмин тепло относился к своим английским покровителям и много лет спустя, на Кавказе, с нежностью вспоминал как он обязан герцогу Ричмондскому,— подаренным им пистолетом он как-то разнес голову какому-то лезгину).

Его военная карьера началась во Франции под руководством герцога Кэмберлендского. Получив назначение в какие-то отдаленные части, Эмин вскоре перебрался к генералу. Часто в среде офицеров, за обедом, он делился своими планами освобождения Армении и в свою очередь дотошно перенимал у них тонкости военного искусства. А после заключения мира Эмин вступил в войско короля Пруссии Фридриха, и вскоре он уже верхом сопровождал короля, объезжавшего свои войска. Герцог Мальборо в Вестфалии называл его «своим львом» и держал всегда при себе. Однако сам Эмин постоянно думал об оккупированной персами Армении. В то время как он покорял гостиные и военные лагеря в Европе, сердце его оставалось на Востоке. Однако первая поездка Эмина в Армению оказалась неудачной. Монахи в Эчмиадзине упрятали его за решетку за то, что он убил их собаку. Эмин вернулся в Лондон несколько упавший духом. В салоне миссис Монтегю, к которой Эмин обращается по-разному, именуя ее то Прекраснейшей королевой, то Владычицей вселенной, то Мудростью Европы, граф Батский обратил внимание на Эмина и понял причины его подавленного состояния. В тот момент молодого армянина терзал вопрос, каким образом он мог бы быть представленным ко двору русского царя, у которого надеялся найти поддержку своей армянской кампании. Лорд снабдил его рекомендательным письмом — с этого началось планирование следующей экспедиции. Эмин заручился также письмом епископа Кентерберийского, финансовой поддержкой миссис Монтегю, леди Софии Эгертон и герцога Нортумберлендского. Свою поддержку ему обещали армяне Амстердама. Он был принят Питтом. Даже принц Уэльский, услышав об усилиях Эмина, обещал помощь. Но герцог объяснил: «Он уже не нуждается ни в чем. Он может взять любую сумму денег, какую пожелает».

В 1761 году Эмин морем отправился в Россию и, подавив бунт на борту судна, в начале 1762 года прибыл в Петербург. Вскоре он стал членом придворного кружка, встречался с императором Петром III и получил поддержку Екатерины Великой и императрицы Елизаветы Петровны (ее отец Петр Великий очень ценил помощь, оказанную ему армянами в его борьбе за власть на Кавказе. Он назначил своим личным представителем при дворе в Исфагане армянина, но подозрительные персы избавились от него, когда поняли, что имя его — Israel Ori — таит в себе подлинные намерения царя: II sera roi (Он будет королем).

В середине марта 1762 года Овсеп Эмин выехал из Москвы на санях и по заснеженным просторам России отправился на Юг. Уверенный в союзничестве грузинского царя Ираклия, Эмин имел теперь, кажется, все для осуществления своих замыслов. Но с этого момента повествование о нем превращается в печальный перечень разочарований, вызванных кавказским предательством и внутренними распрями в самой Армении. Его положение менялось самым отчаянным образом. Только что он имел под своим командованием двенадцать тысяч человек — в следующий момент он бредет по горам в одиночестве, ночью, «словно вор или убийца». Иногда армяне встречают его как принца, но несколько раз его жизнь висит на волоске. Он покинул Армению и вернулся в Индию, лишившись всех своих иллюзий.

Овсеп Эмин умер в 1809 году в Калькутте.

Мне так и не удалось точно выяснить, каким образом был решен вопрос с моей визой, но на шестой день ожидания я позвонил в посольство, и мне сказали — да, виза есть. Консул, по-видимому, был сбит с толку. Он не любил армян, и им было непонятно, зачем, собственно, мне было ехать туда и почему я должен был получать визу в Бухаресте.

Стоя возле своего стола, он набирал телекс. Он прочитал мне условия, словно объявлял приговор:

— Через десять дней вы летите рейсом Бухарест—Киев-Москва. Понятно?

— Да.

— Затем рейсом Москва—Ереван. Я кивнул.

— В первый день после прибытия в Москву зарегистрируетесь у властей. Понятно?

— Да.

— Хорошо. Счастливого пути. С вас четыре доллара США. Он пожал мне руку и дал маленькую карточку. Я мог отправляться в Советский Союз. Но я не имел намерения ехать в Москву, тем более в Киев и вообще садиться в самолет. Облегчение, которое я испытал, на краткий миг подарило мне счастливое чувство собственного могущества, и, подумав, что в Советском Союзе документы мне больше не понадобятся, я в приподнятом настроении отправился ловить поезд на Трансильванию.

13

— Его величество спрашивает, кто вы?

— Я человек.

— Что за человек?

— Меня зовут Эмин. Я армянин.

Беседа между свитой короля Пруссии

Фридриха Великого с Овсепом Эмином,

который стал фаворитом, короля

Я поднял шторы; за окном — серое, морозное небо. Трансильвания неслась мимо окон поезда: грязные дома, стреноженные лошади, поросшие мхом склоны холмов, сосновые и березовые леса, церкви, устремленные ввысь башни, сложенные шпалы, пустые автомобильные стоянки, широкие безлюдные дороги. Ночью мы миновали Карпаты и оказались в одном из тех уголков Европы, которые с трудом поддаются описанию.